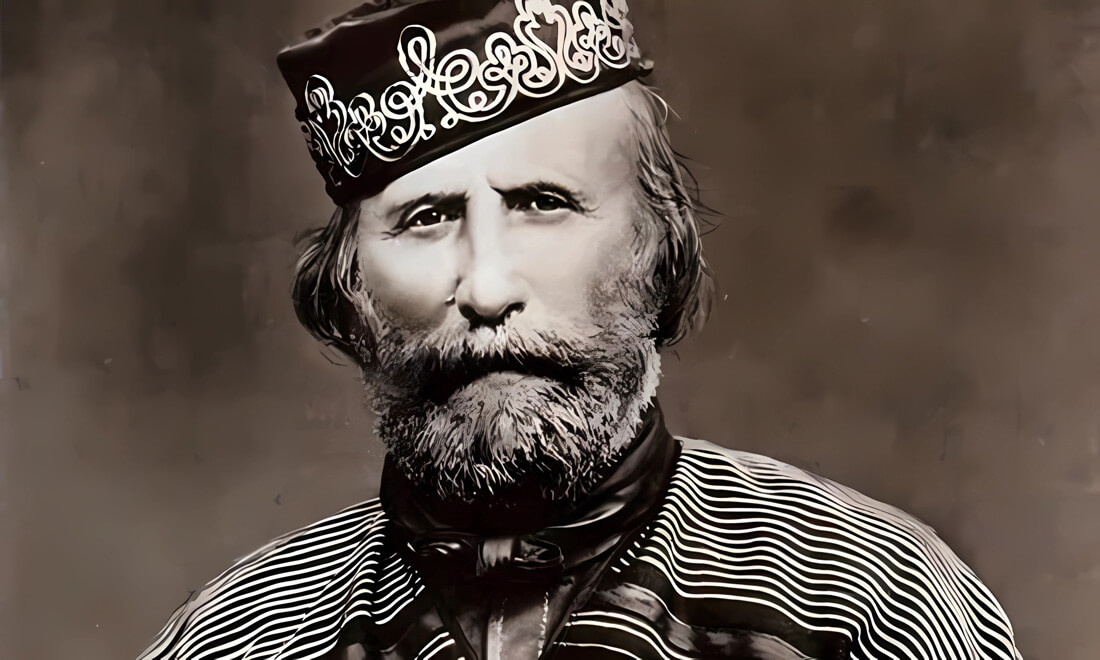

Giuseppe Garibaldi è stato un personaggio storico tra i più importanti nella storia italiana. Nato nel 1807 a Nizza, all’epoca sotto il dominio francese, ha svolto un ruolo fondamentale nel processo di unificazione nazionale che ha portato alla creazione dell’Italia come la conosciamo oggi.

Ci sono però aspetti meno noti, ma altrettanto interessanti, di questo personaggio. Garibaldi era un uomo dalle idee progressiste, fervente sostenitore dei diritti delle donne e della parità di genere, nonché appassionato sostenitore della pace, dei diritti umani e quasi insospettabilmente era un paladino dei diritti degli animali.

Il Garibaldi giovane marinaio, che naviga da Oriente a Occidente, è sicuramente più rude e spontaneo rispetto a quello che dalla metà degli anni Cinquanta dell’Ottocento inizia la sua grande impresa agricola a Caprera.

Con il progetto “A Tavola Con Garibaldi e Mazzini” cerchiamo di offrire delle informazioni biografiche, che raramente sono riportate nei testi, che potrebbero essere utili per stimolare e avvicinare i giovani , ma non solo, alla storia. Nei nostri video e convegni si possono scoprire aspetti inediti di Garibaldi, qui di seguito ve ne diamo una piccola anteprima:

La visione di Garibaldi sulla parità di genere

Garibaldi è stato un fervente sostenitore dei diritti delle donne e della parità di genere. È stato un pioniere nel suo tempo in quanto credeva che le donne avessero gli stessi diritti degli uomini, sia in ambito civile sia politico. Ha inoltre lavorato per promuovere l’educazione femminile, perché la riteneva la chiave per la liberazione della donna dall’influenza ecclesiastica.

Garibaldi ha sempre trattato le donne con rispetto e considerazione. Comportamento che in parte potrebbe essere stato rafforzato dal confronto con la sua prima moglie, Ana Maria de Jesus Ribeiro (meglio conosciuta come Anita), una donna forte e indipendente che lo ha seguito in tutte le sue imprese.

Garibaldi ha anche sostenuto i diritti delle donne in ambito politico. Nel 1867, ha proposto una legge che avrebbe dato alle donne il diritto di voto. Nonostante il suo sostegno però la legge non è stata approvata.

La battaglia di Garibaldi per la pace

Garibaldi era un sostenitore appassionato della pace e si batteva per risolvere i conflitti attraverso la diplomazia e la negoziazione, anziché tramite la guerra. Era fermamente convinto che il dialogo e la comprensione reciproca fossero le chiavi per avere una società più giusta e pacifica.

Fra le varie iniziative possiamo ricordare quella del 1860. In quell’occasione propose un piano per risolvere pacificamente la questione romana. Il piano non fu accettato, ma dimostrò la sua volontà di trovare una soluzione pacifica.

Lo spirito animalista di Garibaldi

Un altro aspetto interessante del carattere di Garibaldi era il suo spirito animalista. È stato uno dei fondatori dell’Associazione per la Protezione degli Animali (fondata nel 1871), convinto che gli animali dovessero essere trattati con rispetto e cura. Questo aspetto della sua personalità lo rende ancora più attuale e rilevante ai nostri occhi.

L’influenza dei viaggi di Garibaldi sulla sua cucina

Il suo stile alimentare è stato fortemente influenzato dai suoi numerosi viaggi, in particolare dalle sue esperienze giovanili al di là dell’Atlantico. Durante questi viaggi, Garibaldi ha abbracciato le tradizioni culinarie latinoamericane, come l’asado, una grigliata di carne argentina alla brace, mantenendo al tempo stesso le radici delle sue origini liguri con piatti famosi come il baccalà mantecato, un piatto a base di baccalà, latte, burro e uova. L’asado è diventato uno dei suoi piatti preferiti, che ha continuato a cucinare anche dopo il suo ritorno in Italia.

Una volta tornato in Italia e stabilitosi a Caprera, Garibaldi ha adottato un’alimentazione basata principalmente sui prodotti locali. La sua cucina era semplice e genuina, basata su ingredienti freschi e di stagione. La maggior parte del cibo veniva prodotto sull’isola, con verdure coltivate nell’orto di Caprera e vini che cercavano di esprimere al meglio la qualità del territorio.

Garibaldi a Caprera

Garibaldi entra per la prima volta in contatto con La Maddalena il 25 settembre 1849, dopo la sfortunata vicenda della Repubblica Romana, attirato dal Maggiore Leggero, suo fidato compagno di battaglie già nel periodo sudamericano. Il Generale sbarca nell’arcipelago in un momento personale poco felice: il cuore è ancora colmo di dolore per la recente morte di Anita e le imprese militari sono state faticose. Individua in Caprera un luogo ideale per estraniarsi dal mondo e riconnettersi alla natura e all’infinito.

Bisogna attendere il 1856 però per il primo insediamento stabile del Nizzardo nell’isoletta granitica: grazie all’aiuto di Pietro Susini, un imprenditore locale, viene pianificata l’edificazione della prima comunità garibaldina. Il Generale diventa proprietario di una parte consistente dell’isola attraverso una serie di atti di compravendita, acquistando anche una parte delle proprietà dei Collins.

Già nei primi anni di permanenza dell’Eroe, a Caprera viene attribuito un valore simbolico importante diventando «il covo del leone d’Italia».

Agricoltura e politica si intrecciano: a Caprera Garibaldi matura l’avvicinamento a Vittorio Emanuele II, contro il parere dei mazziniani e soprattutto dell’amico Giorgio Asproni, sardo di Bitti e maggiore esponente del fronte democratico nell’Isola.

Garibaldi si rifugia a Caprera dopo ogni impresa (spedizione dei Mille, Aspromonte, Vosgi) e l’isola diventa meta di pellegrinaggi per l’élite culturale e politica italiana ed europea, in cui si annodano i fili delle relazioni nazionali e internazionali.

La giornata nell’azienda garibaldina inizia molto presto, prima dell’alba, si pranza intorno alle dieci del mattino e si cena alle quattro e mezza del pomeriggio. La famiglia impegna molte risorse fisiche ed economiche per impiantare un’azienda agricola esemplare. La casa-fattoria, un modello scarsamente diffuso in Sardegna ma simile agli stazzi galluresi, è organizzata in modo razionale con attrezzi da lavoro e macchinari all’avanguardia. Un mulino a vento attiva la trebbiatrice, la macina in pietra e il frantoio. Viene utilizzata anche una locomobile fatta arrivare appositamente da Treviso. Inoltre, i garibaldini usano l’aratro in ferro, ancora poco diffuso in Sardegna.

L’azienda è policolturale: viene seminato il frumento, alternato alle leguminose, l’orzo e l’erba medica selezionata. Una parte è dedicata al giardino mediterraneo con mandorli, peschi, peri, meli, ciliegi, castagni, limoni, fichi, datteri. Spiccano inoltre un grande aranceto, con tipologie di agrumi selezionate, e un oliveto. Proprio sugli olivi, Garibaldi si informa tra gli agricoltori galluresi per conoscere le tecniche di innesto degli olivastri, molto diffusi in Sardegna. La vigna conta oltre 14.000 ceppi (tra le più grandi della Gallura) mentre nell’orto sono coltivati piselli, patate, fagioli, pomodori, cavoli.

Tutti gli alberi da frutto sono necessari al sostentamento della famiglia-azienda che, nonostante l’impegno, non avrà quasi mai uno sbocco verso il mercato.

Dalle coltivazioni, dalla produzione agricola e da diverse testimonianze è possibile ricostruire il rapporto tra l’Eroe e il cibo, le cui preferenze subiscono le influenze delle diverse culture con cui è entrato in contatto nel corso di tutta la sua avventurosa vita.

È la figlia Clelia, nelle sue memorie, a darci le indicazioni più complete sui pasti consumati dalla famiglia del Generale a Caprera:

Papà m’invitava sempre a bere con lui il te e il mate del Brasile. A Caprera avevamo latte in abbondanza, prodotto dalle nostre capre, pecore e mucche. […] Nell’estate Papà beveva molto volentieri orzata per dissetarsi. […] Io mi divertivo a pescare gamberelli per Papà; con una canna spaccata nel centro prendevo i ricci, li aprivo e li offrivo a Papà, tutta giuliva, perché sapevo che gli piacevano tanto.

I piatti preferiti di Papà erano: il minestrone alla genovese col pesto e il pesce, specialmente se salato o seccato, come per esempio lo stoccafisso alla genovese o il baccalà in “brandade”. Gli piaceva molto anche la carne per l’abitudine presa in America del Sud, dove la carne era, per tutti, la base del nutrimento. Specialmente nella stagione invernale, Papà si sedeva vicino al fuoco e veniva spesso preso dal desiderio di mangiare il “ciurasco”. Si faceva dare una bella fetta di carne di manzo e la posava sulla brace ardente. Quand’era bene arrostita la levava dal fuoco, ne tagliava il sottile strato già cotto, e mentre mangiava quella metteva sul fuoco l’altra non ancora cotta, continuando così fino alla fine. Dopo non mangiava altro che un po’ di frutta.

Un’altra volta capitarono qui sei signori milanesi. Papà, al solito, con la sua bonaria semplicità, li pregò di prendere parte alla nostra modesta colazione. Essa consisteva in un piatto unico chiamato “Buiabeise”, specialità nizzarda che piaceva tanto a Papà. Si tratta di pesce cotto quasi in umido, con molto sugo, in modo da poterci mettere sotto il pane. Per questo serve da minestra e pietanza. Dopo la “Buiabeise” non c’era che quel formaggio pecorino che noi usavamo mangiare con le fave fresche.

Le difficoltà pedologiche e finanziarie non impediscono, tuttavia, che l’azienda garibaldina diventi un modello di riferimento nel panorama sardo. Eugenio Canevazzi considera la colonizzazione agricola di Caprera un’altra vittoria di Garibaldi per aver reso fertili i terreni granitici e improduttivi con le attività di disboscamento, dissodamento, bonifiche e opere idrauliche.

Dopo un decennio, una parte dell’azienda viene concessa a una famiglia di mezzadri e viene incrementato l’allevamento con circa 150 bovini, oltre a montoni, pecore, capre, polli, cavalli, muli, asini e cani.

Nel 1881, Garibaldi detta il suo testamento e divide la proprietà di Caprera tra i due rami della famiglia: una parte ai tre figli di Anita (Ricciotti, Menotti e Teresita) e una parte ai figli della Armosino (Clelia e Manlio). Con la morte dell’Eroe, Caprera viene un po’ dimenticata per poi essere riscoperta qualche decennio dopo, quando il mito garibaldino si alimenta e si rafforza. Nel 1907 il compendio garibaldino di Caprera è dichiarato monumento nazionale e diventa uno dei luoghi fondamentali per la vita del Paese.

L’ultimo pensiero del generale prima di morire a Caprera è rivolto alla gioventù italiana, con la speranza che i giovani si facciano artefici del cambiamento politico della nazione.